Leonardo Pez nació en Santa Fe en 1986. Desde hace muchos años, trenza su vida con las letras. Periodista cultural, docente, jurado: su trayectoria es un río de cauces múltiples.

Leonardo Pez: la escritura como forma de habitar el mundo

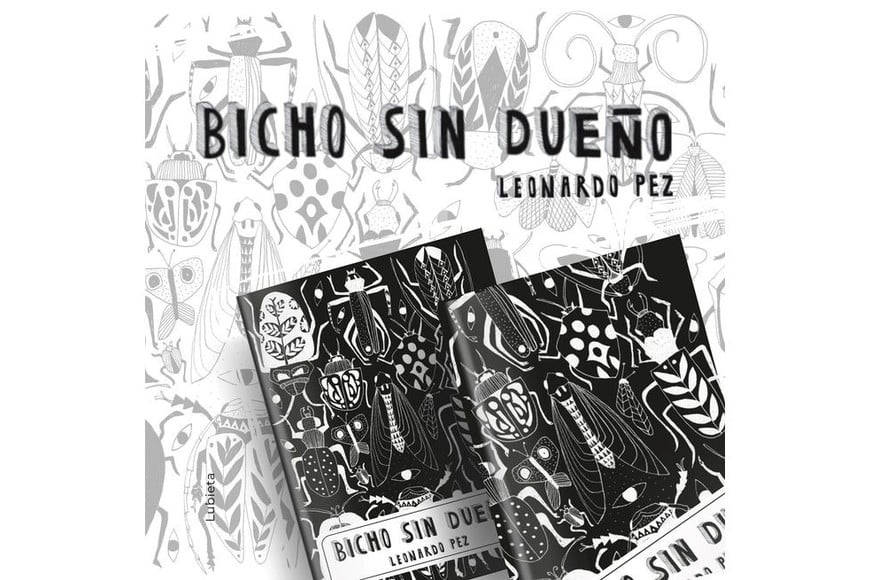

En "Bicho sin dueño", su cuarto libro, traza un mapa íntimo con el lenguaje como refugio. En una entrevista, habló de escritura, territorio y resistencia.

Premiado por su poesía desde joven, Pez es también voz del éter: junto a su hermano Guillermo creó el programa "Peces en el Aire", y escribe para El Litoral e Indie Hoy, además de participar en programas de Radio Nacional Santa Fe.

Escribió libros que van del diálogo al delirio, de lo epistolar a lo narrativo. Ahora vuelve a la poesía con "Bicho sin dueño", su cuarto libro, "criatura libre" que reúne 30 poemas trabajados en clínicas con José Villa, ilustrados por Virginia Abrigo.

En una charla, se refirió a las aguas inquietas de la poesía, los procesos de creación, la docencia y esa forma tan personal que tiene de habitar el lenguaje.

Afuera está la arcilla

-En Bicho sin dueño, la mirada poética parece oscilar entre el lirismo de la naturaleza y el objetivismo de las cosas, como si el poeta buscara desdibujar su presencia para dejar hablar al paisaje. ¿Cómo concebís tu rol como poeta en relación con el mundo que describís? ¿Te sentís más un testigo, un intérprete o un constructor de realidad?

-Me representa bastante la figura del flâneur. Disfruto caminar por la ciudad para ir a trabajar, al supermercado o a la casa de un amigo o amiga. Andar distraído, silbar, ir pensando cosas, como decía el Cuchi Leguizamón.

Si bien algunos días el rumbo es "más fijo", este modo de habitar el mundo se alimenta de sorpresas, de lo que no controlo, de fraseos o imágenes en estado pre-poético.

Tengo una certeza. Cada vez que salgo de casa voy a volver con material. Afuera está la arcilla. Adentro las manos. Son tres estadíos: el testigo le da paso al intérprete que empodera al constructor de esa realidad. Si en el camino me desdibujo, mejor. Que hable el entorno.

Versos como oráculos

-El poemario se estructura en dos partes: Una velocidad distinta y No te mueras con tus muertos. Mientras la primera parece registrar la inmediatez del presente, la segunda dialoga con la memoria y la pérdida. ¿Cómo dialogan entre sí estos dos tiempos en tu escritura? ¿Creés que la poesía tiene una función de reconstrucción del pasado?

-La poesía tiene muchas más funciones de las que parecería tener. Es aliviador decirnos a nosotros mismos que no sirve para nada porque le quita presión.

Supongo que su sentido en este mundo es lo más parecido al ronroneo de un gato: si nos detenemos a escucharla, no podemos omitir jamás que está entre nosotros. Nos tranquiliza, nos cura.

No sé si reconstruye el pasado, pero hace algo bastante parecido. Limpia las anteojeras para que podamos ver el ayer con más cariño, para entenderlo mejor.

La poesía sabe cómo entrometerse en la mirada del presente (hasta en el futuro). Algo que no deja de sorprenderme es el carácter oracular de algunos versos que supieron visualizar, desde mí pero antes que yo, lo que se venía.

En "Bicho sin dueño", se produce un diálogo entre los dos apartados, a pesar de las diferencias de extensión y de profundidad en el viaje a través del tiempo. Hay una sanación del pasado en el presente y un gesto agradecido del presente a ese pasado, a pesar de todo.

El personaje Santa Fe

-Tu obra está atravesada por elementos profundamente santafesinos: la orilla del Paraná, la Ruta 11, el tambor de Colastiné. ¿Escribir desde lo local es, para vos, una forma de reivindicación, de anclaje o de resistencia? ¿Pensás en la identidad de tu ciudad cuando escribís o es algo que emerge naturalmente?

-Cuando escribo no pienso en la identidad como tema, pero soy consciente de su aparición. Concretamente, en “Bicho sin dueño” confluyen textos de distintas épocas.

En el proceso de escritura, estimulado por lo que venía leyendo y la experiencia como cronista periodístico, fui desmalezando la adjetivación excesiva y apuntando a una poesía más visual, entre otros movimientos.

Creo que por ahí se fue filtrando, armónicamente, todo lo que veo y escucho. El entorno.

Pasado un tiempo desde la publicación del libro, puedo ver la obra en perspectiva como si se tratara de una novela. Santa Fe es un personaje central a lo largo de “Bicho sin dueño”. O varios personajes a la vez.

Me cuesta pensar la poesía lejos de la resistencia, del anclaje y de la reivindicación. Pero gana el anclaje, por el valor naútico que la palabra convoca, y porque echado ahí, en el río, fijando la embarcación que soy yo, la melancolía tiene otro gustito. No sé, especial.

Acto de resistencia

-El aburrimiento y el desgano aparecen en tus versos como sombras persistentes, como si fueran el reverso inevitable de la nostalgia. ¿Escribir es, en algún sentido, una forma de resistencia contra ese hastío? ¿O la poesía también puede ser un acto de resignación?

-Nunca retengo con claridad cómo es que nace un texto. Me cuesta recrear si a la hora de escribir cada poema me invadía el hastío o si, en todo caso, me puse una máscara para que se deslice, más cómoda, la historia que quiero contar.

Pero puedo decir que, en el recorrido de los textos jugando a ser libro, detecto una herencia semiconsciente de la (contra)cultura rock-punk que se expresa desde la dejadez.

El aburrimiento es la condena perpetua de un eterno presente. Etimológicamente, el término latín “abhorrere” remite a la reacción de la piel que se eriza ante el horror.

Esa falla (o falta) permite que exista el deseo como respuesta para transformar el horror en belleza o amparo. Si no existiera tal desconexión o desenfoque con la realidad cruda, cruel y banal, difícilmente se activaría la necesidad de dejar registro en el papel.

Y en el medio, se cuela, la nostalgia, omnipresente. ¿Será que la poesía, entonces, es un acto de resignada resistencia?

Equilibrio

-Tu estilo combina un lenguaje llano y directo con una sutileza meticulosa en la selección de imágenes. ¿Cómo trabajás esa aparente sencillez? ¿Cuánto hay de espontáneo y cuánto de pulido en tus versos?

-Cada libro tiene su propio sistema. Nos habla en un idioma que primero vamos aprendiendo y luego utilizando.

"Bicho sin dueño" tiene una prehistoria: los cimientos son tres poemas que presenté en una clínica de obra en el marco del Festival Internacional de Poesía de Rosario 2015.

Ahí conocí a José Villa. Comenzamos un trayecto de dos años y medio de clínicas virtuales. Fueron cien encuentros vía Meet.

En todo ese período acerqué fragmentos y poemas, leímos en voz alta a la pantalla, corregimos. Volvimos varias veces y en distintos momentos sobre cada uno de los treinta textos. Tratamos de que nada quede librado al azar sin ahogar el material escrito, respetando su vitalidad.

Por eso me gusta que trasluzca la “aparente sencillez”, un rasgo en el que más de un/a lector/a se detuvo. En cada paso procuré que haya un equilibrio entre la espontaneidad y el revoque.

Punto de colisión

-En el poema Colgante, la "foto real" y la "foto mental" se entrecruzan, como si la percepción estuviera siempre mediada por la subjetividad. ¿Cuánto pesa la mirada del poeta en la construcción de la realidad? ¿La poesía es un intento de fijar instantes o, por el contrario, de resignificarlos en cada lectura?

-Di Benedetto le confesó a Zelarayán en una entrevista que, al escribir, edificaba sus días. Eso lo animaba a salir a un mundo lleno de gente más brillante.

Mi manera de interpretar el exterior siempre fue mediada por cierto disloque que podríamos llamar subjetividad. Los poemas son una traducción de esa mirada mía, extrañada.

De yapa, un poco en la onda de don Antonio, sufro menos o, directamente, gozo. Evadiéndome por momentos, pensando distinto y en otras cosas, razonando musicalmente o con ruiditos.

Los años me enseñaron que, mientras intervenía sobre la realidad (resignificándola), estaba dejando un registro para mí y para los demás.

Lo poderoso de leer el libro una vez publicado o hablar en terapia sobre él, es que uno se da cuenta que se fijan nuevos sentidos sobre viejas experiencias.

La "foto mental" no es sólo la que se arma en la cabeza a partir del estampido de la realidad. Me figuro una pieza llena de fotos de ídolos.

Aclaro: no fue así la habitación de mi infancia ni la de mi adolescencia. Me siento como el pibe que mira la pared de su cuarto y forma, sin querer, fotos mentales.

Me gusta pensar que "Bicho sin dueño" es mi punto de colisión personal entre "Alta suciedad" y "Jessico". De los dos discos tiene algo: su cuota de podredumbre tratada con sutileza, refinada (no es casual la reincidencia de la papelera y el río).

Y algo importante: una dosis mínima de arrogancia. A lo largo del libro el sol está cayendo, como en "Comida china" y "Elvis está vivo". La diferencia es que acá Elvis está muerto.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.